◆ 2006年12月17日(日) A面で恋をして

◆ 2006年12月07日(木) デロンギ的思考

| ◆ 2006年12月07日(木) デロンギ的思考 |

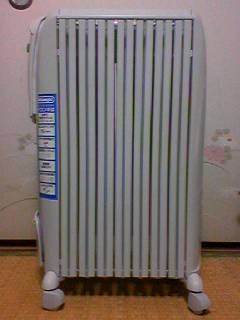

今年の冬はなかなか寒くならない・・・と思っていた途端に、急に冬らしい

陽気になってきた。毎年この季節になると、石油ファンヒーターとホットカー

ペットを出して部屋を暖めているのであるが、今年は更にイタリア製で全世界

で売れているデロンギの

オイルラジエーターヒーター(以下デロンギ)を導入した(左写真)。

仕組みはいたって簡単で、電気で暖めたオイルをフィンと呼ばれる

放熱部に循環させるだけである。部屋の大きさなどに応じて、このフィンの数

が決まって来て、僕は7フィンのものを購入した。

今年の冬はなかなか寒くならない・・・と思っていた途端に、急に冬らしい

陽気になってきた。毎年この季節になると、石油ファンヒーターとホットカー

ペットを出して部屋を暖めているのであるが、今年は更にイタリア製で全世界

で売れているデロンギの

オイルラジエーターヒーター(以下デロンギ)を導入した(左写真)。

仕組みはいたって簡単で、電気で暖めたオイルをフィンと呼ばれる

放熱部に循環させるだけである。部屋の大きさなどに応じて、このフィンの数

が決まって来て、僕は7フィンのものを購入した。デロンギの良いところは、部屋の空気を汚さないことと、音がしないこと、 スイッチを切っても暖かさが持続することである。一方欠点は、部屋が暖まる までに時間がかかること、そして何より電気代がかかることである。実際、 デロンギ稼動中にうっかり電子レンジを使って、そしてヘアドライヤーを使っ てと、2回ブレーカーを落としてしまった。更にホットカーペットも併用して いるので、今月の電気料金を見るのがちょっと怖い。 そんな中、僕が感動したのは、デロンギの暖房器具としての本来の機能では なく、2つの付加機能であった。  1つ目は、「24時間ON/OFF電子タイマー」(右写真)である。まず

▲の位置に今現在の時間を合わせる。そして、赤い小さなスイッチを内側に倒

せばON、外側に倒せばOFF、これで「24時間ON/OFF電子タイマー」

の設定は終了である。コンセントを抜かない限りはこのタイマーはくるくる回

り続けるし、仮にコンセントを抜いてタイマーが止まったとしても、

また現在時刻を▲の位置に合わせるだけで良い。これだと、現在の自分の生活

サイクルに合わせて、赤い小さなスイッチを動かせば良いし、パッと見で一日

サイクルでの設定状況を把握することが出来る。写真は実際の設定状態である。

僕は大体6時に起きるので5時半からON、8時には家を出るので8時にはOFF、

19時頃から家にいることが多いので19時からON、0時前には就寝なので

0時にOFF、といった具合である。当然コンセントを抜かない状態でも主電源を

オフにしておけば、タイマーがくるくる回り続けてても、ONには決してならない。

日本製のこの手の機器は、コンセントを抜く度にデジタル表示の時計を面倒な

操作で調整したり、現在のタイマー設定状況をこれまた面倒な操作で確認しな

ければならなし、設定時間の全体の把握も難しい。そして何より、こういった時間は

1分1秒単位で正確である必要はなく、アバウトでも全く問題ないのである。

実際、僕は▲にちゃんと合わせたつもりでいるのだが、現在でも既に2分くらい

ズレている。それでも何ら支障はない。

1つ目は、「24時間ON/OFF電子タイマー」(右写真)である。まず

▲の位置に今現在の時間を合わせる。そして、赤い小さなスイッチを内側に倒

せばON、外側に倒せばOFF、これで「24時間ON/OFF電子タイマー」

の設定は終了である。コンセントを抜かない限りはこのタイマーはくるくる回

り続けるし、仮にコンセントを抜いてタイマーが止まったとしても、

また現在時刻を▲の位置に合わせるだけで良い。これだと、現在の自分の生活

サイクルに合わせて、赤い小さなスイッチを動かせば良いし、パッと見で一日

サイクルでの設定状況を把握することが出来る。写真は実際の設定状態である。

僕は大体6時に起きるので5時半からON、8時には家を出るので8時にはOFF、

19時頃から家にいることが多いので19時からON、0時前には就寝なので

0時にOFF、といった具合である。当然コンセントを抜かない状態でも主電源を

オフにしておけば、タイマーがくるくる回り続けてても、ONには決してならない。

日本製のこの手の機器は、コンセントを抜く度にデジタル表示の時計を面倒な

操作で調整したり、現在のタイマー設定状況をこれまた面倒な操作で確認しな

ければならなし、設定時間の全体の把握も難しい。そして何より、こういった時間は

1分1秒単位で正確である必要はなく、アバウトでも全く問題ないのである。

実際、僕は▲にちゃんと合わせたつもりでいるのだが、現在でも既に2分くらい

ズレている。それでも何ら支障はない。 2つ目は、「サーモスタット」(右写真)である。「サーモスタット」のつまみ

を最大にセットし、部屋の温度が適温になったと感じたら、下のパイロットランプ

が消えるところまでつまみを戻す─これだけである。あとはその温度になるように

勝手にデロンギが温度調整をしてくれる。ある意味最も単純な「サーモスタット」

の機能だ。前述の石油ファンヒーター(日本製)は、「現在の室温」兼「設定温度」

を示すインジケーターがあり、その温度以下になるように温度調整するというこれも

ごく一般的なものである。しかし、20℃に設定してあっても、例えば熱があって

寒気がするときにはもっと高くしたくなるだろうし、その逆のことも当然あるだろう。

つまり、実際には20℃という温度が重要なのではなく、「今自分が暑いと感じるか

寒いと感じるか」だけが重要なのである。デロンギの温度調節の仕組みはそれを

単純に実現している。考えてみれば暑ければ服を脱ぐ、寒ければ着込むという

当たり前のことをしてくれているだけなのである。

2つ目は、「サーモスタット」(右写真)である。「サーモスタット」のつまみ

を最大にセットし、部屋の温度が適温になったと感じたら、下のパイロットランプ

が消えるところまでつまみを戻す─これだけである。あとはその温度になるように

勝手にデロンギが温度調整をしてくれる。ある意味最も単純な「サーモスタット」

の機能だ。前述の石油ファンヒーター(日本製)は、「現在の室温」兼「設定温度」

を示すインジケーターがあり、その温度以下になるように温度調整するというこれも

ごく一般的なものである。しかし、20℃に設定してあっても、例えば熱があって

寒気がするときにはもっと高くしたくなるだろうし、その逆のことも当然あるだろう。

つまり、実際には20℃という温度が重要なのではなく、「今自分が暑いと感じるか

寒いと感じるか」だけが重要なのである。デロンギの温度調節の仕組みはそれを

単純に実現している。考えてみれば暑ければ服を脱ぐ、寒ければ着込むという

当たり前のことをしてくれているだけなのである。以上2つの付加機能を見るに、デロンギは「人間中心」、一方で日本製の 製品は「機械中心」に思えてきてならない。少なくとも僕は「人間中心」 の考え方の方がしっくり来るし心地がよい。デロンギ的思考は、ほんの ちょっと考える時間をかけたり、手を動かしたりする必要があるのだが、 「人間」側が主で「機械」側が従という匂いがするからなのだろう。 |

![]()