◆ 2014年09月28日(日) 桃缶、陣馬山を行く

◆ 2014年09月01日(月) もうもどれない道をふりかえっても

| ◆ 2014年09月28日(日) 桃缶、陣馬山を行く | ||||||||||||||||||||

|

会社から支給される夏休みの2日目(残りはあと1日)を利用して、9月19日(金)に 日帰り登山に家人と出かけた。前回の日帰り登山(高尾山)で味をしめて、登山客の少ない 平日を選んだのだ。今回の登山は、7月の鳥海山登山の時に苦しめられた「頻繁に解ける靴紐」を 交換したので、新しい靴紐が解けずに快適に歩けるかどうかのテストも兼ねている。 8時過ぎに家の最寄りの駅に到着し、起点となるJR中央本線の藤野駅に9時半過ぎには 到着。駅に併設されている案内所でハイキングマップと登山食のお煎餅を入手し、いざ登山開始。 登山口である「陣馬登山口」のバス停まではバスで行くことは可能ではあるが、本数も少ないし、 足を慣れさせるのもあったので、30分かけて登山口まで歩いた。さて登山開始!とばかりに 登り始めたが、途中トイレに寄りたいと思い、地図にトイレと書いてある場所へと、途中 「観光トイレ」の道標に従って歩く。しかしなぜか道は下り坂。結局行きついた場所は、 登山口から数十メートルの場所にある「一ノ尾根コース入口」。この日登ろうと思ったのは このコースだったので、振りだしに戻って来たようなものだ。往復30分くらい時間をロス したが、気を取り直して本当の登山開始。

なぜ「一ノ尾根コース」(ピンク色)を選んだのかと言えば、藤野駅の案内所で入手した

ハイキングマップに、なだらかで気持ちのよい尾根歩きができるコース。歩きやすいので

ファミリーにも人気です。と書いてあったからだ。実際登ってみると、歩きやすいのは

確かだが、起伏もそれなりにあり、途中からはいかにも登山道という感じでなかなか面白い

コースだった。ちなみに頂上付近を除き、すれ違った登山者は4組(6名)だけで、平日

登山ならではの楽しみを味わうことが出来た。最初にすれ違った女性とは、「こんにちは」

に次いで「初めて人に会いました!」とお互い言い合ってしまったほどだ。何箇所か分岐点

はあったが、しっかりと道標が立っているので、間違えることなく頂上へと向かうこと

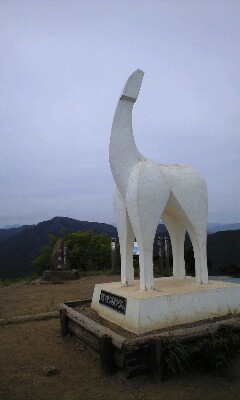

が出来た。そしてしばらく登ると頂上のシンボルでもある天を仰ぐ白い馬の像が見えて来て、

正午過ぎには陣馬山(標高:855m)の頂上に到達することが出来た。

なぜ「一ノ尾根コース」(ピンク色)を選んだのかと言えば、藤野駅の案内所で入手した

ハイキングマップに、なだらかで気持ちのよい尾根歩きができるコース。歩きやすいので

ファミリーにも人気です。と書いてあったからだ。実際登ってみると、歩きやすいのは

確かだが、起伏もそれなりにあり、途中からはいかにも登山道という感じでなかなか面白い

コースだった。ちなみに頂上付近を除き、すれ違った登山者は4組(6名)だけで、平日

登山ならではの楽しみを味わうことが出来た。最初にすれ違った女性とは、「こんにちは」

に次いで「初めて人に会いました!」とお互い言い合ってしまったほどだ。何箇所か分岐点

はあったが、しっかりと道標が立っているので、間違えることなく頂上へと向かうこと

が出来た。そしてしばらく登ると頂上のシンボルでもある天を仰ぐ白い馬の像が見えて来て、

正午過ぎには陣馬山(標高:855m)の頂上に到達することが出来た。頂上付近には茶屋が3軒あり(1軒は閉まっていた)、ビールも400円で売っていたが、 ここはぐっと我慢して、持って行った食糧でお腹を満たす。7月の鳥海山登山のとき、 時間がなかったため食べ残していたカップヌードル(カップなしのタイプ)をコンロで 沸かしたお湯で作り、ズルズルとすする(家人はプレーン、僕はシーフード)。山で食べるの もあり確かに美味しかったのではあるが、それよりもよくカップ麺を食べていた学生の頃を 思い出し、どちらかというと懐かしさの方が勝った感じだ。そして恒例の桃缶の完食& シロップ飲み干し(山だから出来る)の儀式を終え、コーヒーを飲んで一休みしてから下山。

この日休みだった「信玄茶屋」の方にトイレがあったため、そこに寄りつつ、ハイキング マップ(表面)を見ながら、「奈良子尾根コース」(青色)を歩く。ハイキングマップには、 緩やかな坂道が続き、表情豊かな樹林帯を歩いていくコース。コース下部には立ち寄り湯(旅館)もあります。 と書いてある。やや険しい道で、たぶん荷物運び用の重機のキャタピラの跡のある道を下る。 しかし暫く進んでから、登山道に立っていた道標を見て首をかしげる。「奈良子尾根コース」 にどのように行くのかわからなくなってしまったのだ。方向的に間違いないであろう道を選び進むも、 斜面沿いのかなり狭い道を通る。そしてその道を進むと、通常の登山道らしき道へ。 たまたま通りかかった山慣れしていそうな男性に道を聞くと、その登山道を進めば、 「奈良子峠」があると言う。彼の言葉を信じてひたすら進むが、なかなか峠らしきところに出ない。 すると、分岐点らしき場所に出て、そこには「奈良子峠」の文字が。 峠とは少し小高くなっているところなのではないか?という疑問を持ちつつも、正しい道を歩いて いた確信が持てて一安心。実はあとで気付いたのだが、ハイキングマップの裏面には、しっかりと 頂上からの「奈良子尾根コース」への行き方が書いてあるではないか。僕たちは出だしから 「新ハイキングコース」の方向に行ってしまい、途中で本来の「奈良子尾根コース」に合流して いたようだったのだ。 今回の教訓:持っている情報は隅々まで目を通し確実に頭に入れておく。

何はともあれ、無事下山が出来、「奈良子尾根コース」の最後にある陣馬温泉(3軒ある) のうちの一番下にある「陣谷温泉」に浸かって汗を洗い流してさっぱりしてから藤野駅へと 向かい、帰路についた。帰りは立川駅の駅ビルにある牛タンの店で、牛タン定食と念願の ビールを食し、大満足。無料だったので、珍しくご飯のおかわりまでしてしまった。

登山靴の靴紐の結果は・・・一度も解けることなく無事任務完了。やはり靴に最初から 付いていた靴紐に問題があったようだ。おかげで、自分のペースで歩くことが出来て快適な 登山が出来た。そして、また山に登ってみたいと次への期待を膨らましたのだった。 (2014.9.23,28 記) |

| ◆ 2014年09月01日(月) もうもどれない道をふりかえっても |

|

もうもどれない道をふり返っても 人ごみに落としてきた いくつかの愛は見えない 作詞・作曲:鈴木康博 「でももう花はいらない」より オフ・コース(その当時の表記はオフコースではなくオフ・コース)の1作目のオリジナルアルバム 『オフ・コース1/僕の贈りもの』(1973年)のA面の最後に収録されているのが、 この「でももう花はいらない」である。鈴木康博さんのもろフォークソングの作風と 歌声、小田和正さんの美しいハモりが印象的な初期の名作だと僕は思っている。 この「えっせい」で喉の不調は結構な回数書いて来ているが・・・今年は夏に喉の調子を狂わせて しまった。例年夏は喉の調子が絶好調なのであるが、今年は7月初旬(10年日記 によると7月8日に症状が出ているらしい)に夏風邪をひいてしまい、一度は医者にも診て もらった。その後、風邪は治ったもののなかなか喉が回復せず、ついにコンクールの時期まで 引っ張られてしまった。僕の場合、ファルセットが使えないと合唱人として全く役に立たず、 喉の不調はそのファルセットにてき面に影響が出てしまうのだ。この夏はなかなか治らない 状態に何度も苛立ち、つらい日々を過ごすことになってしまった。大好きな酒も極力控え、 結果的には健康的な日々を送ることになった。そんな中、喉の復調の一つのバロメーターとして、 オフコースのCDをかけてその歌が口ずさめれることというのを自分なりに考えた。 そのときにとても懐かしさを感じたのが冒頭の「でももう花はいらない」だった。 結局、8月31日のコンクール本番では、ギリギリでほぼ回復状態まで持って行けたので、 胸を撫で下ろしたのだった。 「口ずさみ」というキーワードつながりで、最近ハマっているのが、糸井重里さん編集の 「ほぼ日刊イトイ新聞」(通称ほぼ日)のコンテンツの一つ「恋歌くちずさみ委員会」 である。僕ら世代のヒット曲を中心にその「恋歌」にまつわる「恋の話」を 読者から募り、その話にほぼ日社員がコメントする(4つコメントするらしい)という 企画だ。ほぼ日は結構長い間愛読しているのであるが、このコンテンツを知ったのは つい最近である。2011年4月から続いている長寿コンテンツのようだ。 僕ら世代が口ずさめる曲というのが重要で、曲名と歌詞の一部を見ると まず自分の心がその時代にタイムスリップして、書いてある「恋の話」に感情移入 してしまうという仕掛けだ。この罠に何度もひっかかってしまい、何話が読んでいる うちにうるうるしてしまうというのが涙腺弱まり年代の現実である。 実際名作が多く、自分には経験のない内容でも、ついつい引き込まれてしまうのだ。 この「えっせい」でも著作権にゴメンナサイしながら、2006年のホームページ開始 当初から歌詞とそれにまつわる話を載せている(残念ながら「恋の話」は載せていない)ので、 ちょっとした親近感も感じるのであった。 (2014.9.1 記) |

![]()